皆さんこんにちは!かたすけです。

CSSを書いていると、「思い通りのスタイルにならない!」という悩みに直面することがありますよね。その原因が、この記事で解決できるはずです!

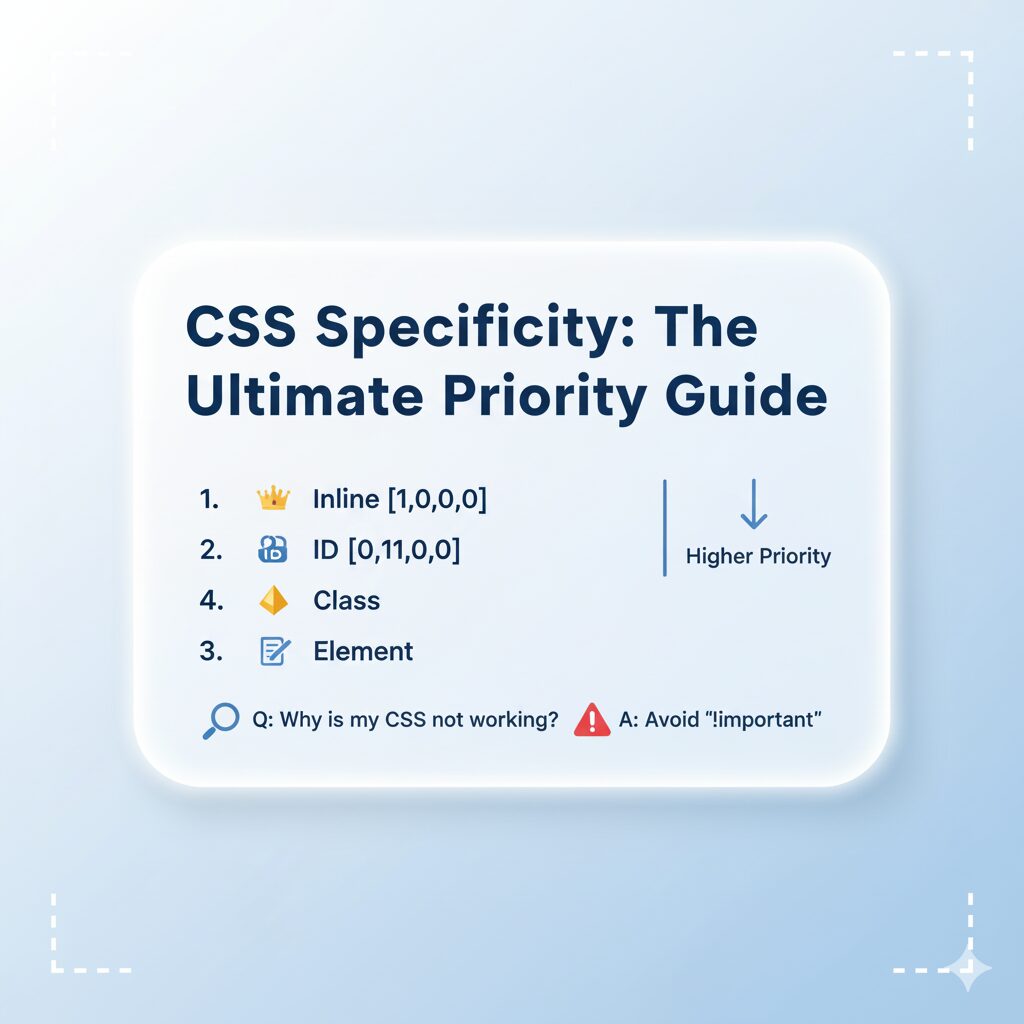

「詳細度」というものが関係しているよ!

この記事では、CSSの詳細度について、その計算方法から、実践的な使い方、そしてスタイルが効かない時の解決策まで、徹底的に解説します。これを読めば、もうCSSの優先順位で迷うことはなくなるでしょう。

CSSの基礎はこちら!↓

1. 詳細度(Specificity)とは何か?

詳細度とは、ブラウザが複数のCSSルールの中から、どれを優先して適用するかを決定するための「重み」のことです。同じ要素に対して複数のCSSルールが適用される場合、詳細度が高いルールが優先されます。

例えば、以下のHTMLがあるとします。

<p class="text" id="main-text">Hello, world!</p>この<p>要素に対して、2つのCSSルールが記述されていた場合、ブラウザはどちらを適用するでしょうか?

p {

color: red;

}

#main-text {

color: blue;

}この場合、#main-textのルールが優先され、テキストは青色になります。これは、idセレクタがp(要素)セレクタよりも詳細度が高いからです。

2. 詳細度(Specificity)の計算方法

詳細度は、以下の4つのカテゴリーに分けて計算されます。これは、「(a, b, c, d)」という4つの桁の数字で表され、左の桁ほど優先順位が高くなります。

- a: インラインスタイル(Inline Styles)

- HTMLタグの

style属性に直接記述されたスタイルです。これが最も詳細度が高く、常に最優先されます。ですが、基本的にこの記述方法は推奨されません。 - 計算値:

1, 0, 0, 0

- HTMLタグの

- b: IDセレクタ(ID Selectors)

#で始まるセレクタ(例:#main-text)。- 計算値:

0, 1, 0, 0

- c: クラス、属性、擬似クラスセレクタ

.で始まるクラス(例:.text)、[]で囲まれた属性(例:[type="button"])、:で始まる擬似クラス(例::hover、:focus)。- 計算値:

0, 0, 1, 0

- d: 要素、擬似要素セレクタ

- HTML要素名(例:

p、div)、::で始まる擬似要素(例:::before、::after)。 - 計算値:

0, 0, 0, 1

- HTML要素名(例:

計算例

以下のCSSルールが適用される場合を考えてみましょう。

p { color: red; }- 計算値:

p(要素セレクタ)が1つ。→(0, 0, 0, 1)

- 計算値:

.main-text { color: blue; }- 計算値:

.main-text(クラスセレクタ)が1つ。→(0, 0, 1, 0)

- 計算値:

div p#my-id.my-class { color: green; }- 計算値:

idが1つ、classが1つ、pとdiv(要素)が2つ。→(0, 1, 1, 2)

- 計算値:

この場合、詳細度の計算値は (0, 1, 1, 2) > (0, 0, 1, 0) > (0, 0, 0, 1)となるため、color: green;が最終的に適用されます。

3. スタイルが効かない時のチェックリスト

詳細度の計算を理解すれば、CSSが効かない時の原因を特定しやすくなります。以下のチェックリストを参考にしてください。

- 詳細度の高いセレクタが上書きしていないか?

- 最もよくある原因です。特に、

idセレクタやインラインスタイルが、意図しないスタイルを上書きしているケースが多いです。開発者ツールで要素を右クリックし、「要素を検証」して適用されているスタイルを確認しましょう。

- 最もよくある原因です。特に、

!importantが使われていないか?!importantは、詳細度を無視して強制的にスタイルを適用する指定です。これは非常に強力なため、安易に使うと他のスタイルをすべて破壊し、コードの管理を非常に困難にします。原則として、!importantの使用は避けるべきです。

- セレクタの記述ミスはないか?

- クラス名やID名がスペルミスしていないか、セレクタの間にスペースが正しく入っているか(子孫セレクタか、直接の子セレクタかなど)を確認しましょう。

- 後のルールが上書きしていないか?

- 詳細度が同じ場合、より後に記述されたルールが優先されます。意図しないスタイルが後に書かれていないか確認しましょう。

4. 継承と詳細度の関係

詳細度を考える上で、継承(Inheritance)の概念も重要です。font-sizeやcolorなどのプロパティは、親要素から子要素に継承されます。

<div style="color: red;">

<p>このテキストの色は何色になる?</p>

</div>この場合、<p>要素にはcolorが指定されていませんが、親要素である<div>からcolor: red;が継承されるため、テキストは赤色になります。

しかし、継承されたスタイルは、詳細度では最も低いと見なされます。そのため、<p>要素に直接スタイルが指定されていた場合、そちらが優先されます。

p {

color: blue; /* 詳細度: (0, 0, 0, 1) */

}この場合、継承されたcolor: red;よりも、直接指定されたcolor: blue;の方が詳細度が高いため、テキストは青色になります。

5. 詳細度の管理とBEM

大規模なプロジェクトでは、CSSの詳細度を管理することが非常に重要になります。そこで推奨されるのがBEM(Block, Element, Modifier)などの命名規則です。

BEMは、すべてのセレクタをクラスで記述することを原則としています。これにより、詳細度の計算を「0, 0, 1, 0」に統一し、CSSの優先順位を分かりやすくします。

block__element--modifierのような命名で、構造とスタイルを分離します。idセレクタや要素セレクタを原則使わないことで、詳細度による予期せぬ上書きを防ぎます。

これにより、誰が書いても同じ詳細度となり、保守性の高いコードを書くことができます。

まとめ:詳細度を制する者がCSSを制する

CSSの詳細度は、ただの理論ではありません。実際にコードを書く上で常に意識すべき重要な概念です。

- 詳細度は、(a, b, c, d)の4つの要素で計算される「重み」である。

- スタイルが効かない時は、詳細度の高いルールが上書きしていないか疑う。

!importantの使用は避け、詳細度で優先順位をコントロールする。- BEMのような命名規則を導入し、詳細度をシンプルに保つ。

これらのポイントを実践することで、より効率的でクリーンなコードを書けるようになるはずです。CSSの学習は、この詳細度を理解することが非常に重要です。

ぜひあなたのコードと照らし合わせて、思い通りのデザインにしましょう!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!